Dossier réuni par Elias Chaluja, Jacques Fillion, Gianna Mingrone et Sebastian Schadhauser

Sommaire

Le 6 octobre 1889, Edison fait les premières tentatives de cinéma sonore avec le kinétoscope. En 1896, Messter invente la synchronisation. De 1903 à 1916, les films synchronisés sont à la mode (films chantants, etc.).

Lors de ces premières tentatives, le cinéma muet sort (clairement) vainqueur de ces premières tentatives de cinéma sonore.

Le 8 décembre 1910, on demande aux comédiens d’adapter leur jeu à une bande sonore préexistante.

Grâce à de puissants brevets, des sociétés telles que Western Electric, Siemens & Halske, A.E.G. et d’autres accaparent un secteur jusqu’alors indépendant.

Du manifeste contre le « parlant » de Poudovkine, Eisenstein et Alexandrov [1928], qui affirmaient que « toute addition de la parole à une scène filmée à la façon du théâtre, tuerait la mise en scène, parce qu’elle jurerait avec l’ensemble, qui procède surtout par juxtaposition de scènes séparées », on passe en 1929 lors de la projection de Lights of New York [Bryan Foy, 1928] à la protestation publique : à Paris contre une langue qui n’est pas le français et à Londres, où l’on siffle l’accent yankee.

Avec le film muet, tous les marchés étrangers pouvaient être satisfaits ; avec le parlant, les sociétés hollywoodiennes risquent de dépérir.

En 1931, Chaplin réalise son premier film sonore, Les Lumières de la ville [City Lights], sonore mais non parlant, car il craint que les paroles n’entravent la compréhension du film à l’étranger.

Dans un livre allemand de 1932 sur l’industrie cinématographique1, on peut lire que le caractère international des films a disparu avec l’avènement du film sonore.

Désormais, le fantasme du « film international », apparu au temps du muet, doit nécessairement disparaître.

En 1933, Wall Street investit 120 millions de dollars dans les films produits à Hollywood, contre 200 quatre ans plus tôt.

Le nombre des films diminue de plus en plus, tandis que se multiplient les films de série « B », films à petit budget réalisés en peu de temps.

Et quand la technique permet son arrivée, voilà que le doublage devient un miracle économique, travesti en passeur d’espéranto.

C’est ainsi que des marchés quasiment perdus sont reconquis, et à Washington, les profiteurs de l’époque misent fortement sur la diffusion des films américains doublés.

En 1935, année de la nouvelle guerre des brevets sonores, les groupes financiers exercent leur influence sur les sociétés de production cinématographique, Paramount, Warner, Loew-M.G.M., Fox, R.K.O., Universal, Columbia, United Artists… contrôlées par les groupes Rockefeller, Randolph Hearst, Dupont de Nemours, General Motors, General Electric et quelques banques importantes.

Le cinéma est désormais soumis à la spéculation commerciale et le doublage n’échappe pas à la règle. Le cinéma est dorénavant une gigantesque industrie, brassant des capitaux énormes, comme tant d’autres industries américaines.

Les producteurs, qui sont les véritables maîtres des films, désignent les acteurs, et le réalisateur devient un employé quelconque, qui doit se plier à tous les caprices du producteur.

Italie, 1970 : le film muet règne encore, on tourne en muet et la bande-son est ajoutée plus tard, ailleurs et souvent par d’autres mains et avec d’autres personnes.

Le « purisme » linguistique imposé par Mussolini est toujours en vigueur : tous les films étrangers doivent être diffusés en italien et donc doublés. Cela implique que le doublage doive bénéficier d’un type de langue destiné aux Italiens.

En Italie, il y a deux écueils : les films italiens, généralement parlants, sont tournés en muet et ensuite doublés ; les films étrangers, importés en Italie, se voient automatiquement dépouillés de leur bande-son et donc doublés (NB : encore aujourd’hui, les États-Unis imposent le doublage à l’Italie, comme dans d’autres pays européens).

Les enfants s’aperçoivent souvent de la supercherie, face à un film doublé. La bouche d’un acteur qui ne bouge pas suivant ce qu’il dit, un verre qui ne fait pas de bruit lorsqu’on le pose sur une table, une horloge qui ne fait pas tic-tac lorsque les aiguilles avancent… et tant d’autres exemples ordinaires que nous connaissons tous, mais que nous oublions souvent.

Ceux qui fréquentent souvent les cinémas et se nourrissent de films doublés finissent par acquérir ces réflexes mal conditionnés que le cinéma leur a inculqués.

Il arrive que, dans la vraie vie, on s’émerveille d’une horloge qui sonne l’heure ou encore de l’eau d’un ruisseau qu’on entend couler.

Le doublage est un produit de consommation, un geste politique, un asynchronisme, il est la voie royale pour la censure, il est paresse, manque de conscience.

La prise de conscience coïncide avec la lutte.

Lutte des distributeurs contre les exploitants, lutte des producteurs contre les distributeurs, des réalisateurs contre les producteurs, des acteurs contre les réalisateurs, du public contre tous ceux-ci et de tous ceux-ci contre le public. Lutte du public qui proteste, qui déserte les salles de cinéma. Lutte des réalisateurs qui n’acceptent de produire leurs œuvres que sous certaines conditions (la prise de son directe) et pas d’autres (la postsynchronisation).

La prise de son directe est donc la solution au problème du doublage des films italiens. Mais quelle solution pour les films étrangers ? La version originale, d’accord. Mais se présentent alors de nouveau pour certains les difficultés linguistiques déjà maintes fois débattues.

Certains invoquent les sous-titres qui, bien que momentanément valables, ne doivent pas être considérés comme « la solution ».

Le sous-titrage, bien souvent, dénature l’image, distrait le spectateur le plus habitué : lorsqu’il est trop long, on n’a pas le temps de finir de le lire ; quand il est trop court, il n’est qu’une approximation. Il est aujourd’hui utile, mais demain il nous faudra une autre solution que cette réminiscence des cartons du muet.

Par conséquent, luttons contre le doublage, en une lutte ouverte et totale.

Gianna Mingrone, Sebastian Schadhauser

En refusant de tourner en prise de son directe, les réalisateurs italiens montrent qu’ils considèrent le son comme un simple adjuvant à l’image.

Ils devraient comprendre qu’avec la prise de son directe, la parole n’est plus le produit d’une reconstitution, d’un remaniement approximatif, mais qu’il est, au même titre que l’image, la manifestation de la réalité même.

Avec le doublage, c’est la langue de la classe au pouvoir et des idéologies dominantes qui conquiert le cinéma ; avec la prise de son directe, c’est le cinéma qui conquiert la parole, toutes les paroles, celles des uns et des autres.

La prise de son directe donne au cinéma une autre dimension, une autre portée éthique (Godard : « Notre tâche […] : commencer à mettre des sons justes sur des images encore fausses »).

Les Italiens ne sont-ils que des esthètes ?

En tournant en muet, ils oublient l’existence :

1) de l’espace (qui est donné par le son) ;

2) du temps (le son de la prise directe est le présent qui passe et ne peut être reproduit).

Ils vont à l’encontre de la nature même du cinéma et commettent ainsi une grave erreur.

Quand, à la fin de Chantons sous la pluie (Singin’ in the Rain, 1952), Gene Kelly et Donald O’Connor montrent la star doublée par la chanteuse cachée derrière un rideau et que l’imposture est démasquée, le public se met à rire éperdument. C’est ce rire final qui serait indispensable, de la part des Italiens, pour mettre fin à ce mensonge.

Les textes suivants, tirés de conversations avec différents réalisateurs, ne veulent pas se contenter de lancer simplement un débat sur le doublage, mais souhaitent déclencher une lutte concrète : refus des contrats qui privent les réalisateurs de leurs droits sur leurs films, refus du doublage (même à l’étranger et à la télévision), détermination à tourner uniquement en prise directe…

Elias Chaluja

Gianni Amico

Tropici [1968] est le premier film brésilien tourné en prise de son directe. Comment en es-tu venu au son direct ? Pourquoi penses-tu que c’est préférable ?

C’est le premier film tourné en brésilien en son direct, mais ce n’est pas un film brésilien… Il y a déjà eu un film en son direct au Brésil, celui de [Arnaldo] Jabor, A Opinião pública [1967], un film-enquête. C’est du cinéma-vérité, à base d’entretiens, je ne sais pas si vous le connaissez, il a été présenté au festival de Pesaro2. Tropici est le premier film de fiction en son direct. Depuis, je crois qu’il n’y a qu’Antonio Das Mortes [O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, Glauber Rocha, 1969] qui ait été filmé comme ça. Par ailleurs, en Italie non plus, il n’y en a pas eu tant que ça… des bouts de films de Rossellini, celui d’Adriano Aprà, ceux de Bernardo [Bertolucci]… Personnellement, je suis arrivé assez naturellement à la prise de son directe, ça m’a semblé la seule solution possible, au moment du tournage. C’était surtout une affaire de conviction. Et puis, j’avais aussi une raison bien particulière : filmer en son direct, c’était pour moi le seul moyen d’avoir une version portugaise du film. Sans ça, je me serais retrouvé avec un film dialogué en italien, parce que je n’aurais pas pu faire une version portugaise à Rome. Et je tenais absolument à avoir une copie en portugais, pour garder le bilinguisme, les dialogues en portugais d’une part, les commentaires des parties documentaires en italien de l’autre. C’est pour ça que le film a été tourné en son direct : pour avoir les dialogues en portugais dans le film, sinon, ça aurait été impossible. Outre le fait que, comme pour la quasi-totalité de mes films, le son direct me semblait indispensable.

Comment se fait-il que Tropici ait été diffusé à la télévision italienne en version doublée ?

Je ne me suis même pas posé la question, tellement il était évident que, s’il passait à la télévision italienne, il serait doublé.

Mais je suis très contrarié d’avoir dû le faire. Doubler un film comme ça, c’est vraiment le tuer. En même temps, il faut bien faire des compromis. On sait a priori que pour être diffusé, le film devra être doublé… Par ailleurs, il me semblerait absurde de demander à une chaîne de télévision ce que le cinéma n’offre pas encore. En Italie, il est impossible de voir des films sous-titrés en salles, alors comment exiger ça de la télévision ? Cela pourrait se faire dans des pays où on a l’habitude des sous-titres, où le public les accepte. Moi, je trouve que ce serait bien, mais d’un point de vue pratique, ce n’est pas envisageable.

Je sais, par exemple, que Jean-Marie [Straub] a eu des problèmes avec son film. Je comprends tout à fait son choix, je suis même assez d’accord avec lui, mais je suis persuadé que le public rejetterait la version originale. Par exemple, j’étais opposé à ce que Le Dieu noir et le Diable blond [Deus e o Diabo na Terra do Sol, Glauber Rocha, 1964] passe en version sous-titrée, parce que ça l’a privé d’un public qu’il aurait pu tout à fait toucher… Bien sûr que le public du Nuovo Olimpia n’a rien contre les sous-titres, mais il ne faut pas oublier qu’au Nuovo Olimpia, le film ne passera qu’un jour ou deux, après avoir été très mal accueilli à sa sortie au Salone Margherita ou au Mignon, où il est sorti3. Si on veut vraiment poser le problème, il ne faut pas hésiter à dire que seuls les films très populaires peuvent sortir en version sous-titrée, les films qui font de grosses recettes, les films avec de grandes stars, etc., qui peuvent imposer au public le goût de la version originale. Mais faire cette expérience sur un film déjà difficile, c’est signer son arrêt de mort.

À ton avis, comment en est-on arrivé, en Italie, à ce que tous les films, italiens ou étrangers, soient systématiquement postsynchronisés ou doublés ?

Honnêtement, je ne sais pas comment ça s’est imposé historiquement. Je sais que les films italiens, jusqu’à une certaine époque, étaient tournés en son direct… je pense que c’est le doublage des films étrangers qui a introduit la pratique de la postsynchronisation pour les films italiens. Le perfectionnement de la technique du doublage, pour les films étrangers, a fait découvrir qu’on pouvait aussi doubler les films italiens. Je pense que c’est aussi beaucoup lié aux acteurs non professionnels qu’on a employés après la guerre. Dans les années 1930 à 1935, on filmait en son direct. Jusqu’à quand, je ne saurais pas dire, mais j’ai souvent parlé avec des ingénieurs du son âgés qui ont fait des films en son direct. Je pense que, jusqu’au début de la guerre, la majorité des films italiens étaient tournés en son direct.

As-tu des arguments contre le doublage ou la postsynchronisation, et lesquels ?

Je n’y suis pas farouchement opposé. Pour les films étrangers, oui, je trouve que c’est monstrueux de les doubler parce qu’on se trouve vraiment face à un autre film. Sans parler de ceux, aujourd’hui connus de tous, dont les dialogues ont été changés (ce qui, à mon avis, arrive sur tous les films, à ceci près qu’on s’en rend compte sur un film de Godard, mais pas forcément sur un film de Minnelli). On ne change pas seulement la langue, on change aussi le son, les intonations. C’est tout le matériau sonore du film qui est modifié. C’est pour ça que je dis que c’est monstrueux. Pour ce qui est des films italiens, en revanche, ça dépend des cas. Par exemple, Fellini fait des films pour lesquels la postsynchronisation est très importante. Une part importante de sa créativité se développe à ce stade-là. Par exemple, j’ai vu la version originale en son direct de La Dolce Vita, et tous ceux qui l’ont vue ont gardé le souvenir d’un film absolument fascinant, justement du fait de la présence de toutes ces langues, italien, français, anglais, qui se mêlent avec bonheur. Mais quand on voit un film de Fellini, peut-être même aussi de Visconti, on se rend compte que la postsynchronisation pour eux est un moment important, où le film est littéralement recréé. En revanche, chez certains réalisateurs, comme Olmi, il est vraiment dommage qu’ils ne puissent pas tourner en son direct. Ils ne le font pas pour des raisons essentiellement techniques et financières, mais il est clair qu’Olmi devrait tourner en son direct. Pour toutes ces raisons, je ne pense pas qu’on puisse généraliser, il faut traiter au cas par cas. Une chose est sûre, je suis résolument contre le doublage des films étrangers : qu’ils soient postsynchronisés ou filmés en son direct dans leur langue d’origine, je pense qu’il faut laisser au film son intégrité sonore.

Mon film L’inchiesta [téléfilm, 1971], je l’ai tourné en son direct, en prenant des risques assez importants. Des trois acteurs principaux, deux sont étrangers : Anne Wiazemsky et Joel Barcelos. Je les ai fait jouer tous les deux en italien. Mais avec deux personnages étrangers dans un film, dont on ne sait pas bien d’où ils sont – elle est française, et lui sud-américain –, il a fallu trouver une solution dans le scénario, parce que je tenais à la fois à ces deux acteurs et au son direct. C’est pour ça que le film a été pensé en fonction du son. Par la suite, j’ai postsynchronisé trois ou quatre séquences, l’une parce qu’il y a un long plan-séquence de cinq minutes avec beaucoup de dialogues et Anne a eu beaucoup de mal, elle n’arrivait pas à mémoriser les répliques, elle se trompait dans son texte, elle n’y arrivait pas… et l’autre séquence, parce que le son direct ne me plaisait pas. Il me semble qu’en ce moment, depuis la lettre de Jean-Marie, dans Filmcritica, il y a un peu d’exagération. J’ai toujours fait des films en son direct et je continuerai à en faire, mais je ne partage pas cette position jusqu’au bout. Quand on dit que le cinéma américain, par exemple, est un cinéma en son direct, ce n’est pas vrai. Dans les films hollywoodiens, la bande-son est en partie en son direct, et en partie postsynchronisée, parce qu’il n’est pas toujours possible de faire du son direct, surtout comme le font les Américains, un son absolument limpide, tellement limpide qu’on le dirait sorti d’une salle de postsynchro (pas comme le son des films de Godard, où on entend toutes sortes de bruits, etc.). En somme, il me semble qu’on doit respecter la valeur du son d’un film, qu’il soit le fruit d’une prise de son directe, d’un mélange de son direct et de postsynchro… ou encore de postsynchro seule. Cela relève de la liberté du réalisateur.

Je ne vois pas au nom de quoi on devrait obliger un réalisateur à faire des films en son direct, alors qu’il préfère la postsynchronisation, si c’est la voie qu’il a choisie. Pourquoi ?

C’est comme si on disait que tous les films devraient être filmés avec le même type d’objectif. Pourquoi ?

Pour moi, il faut respecter le travail de l’auteur sur le son. Et c’est pour ça que je suis contre le doublage des films étrangers en italien. Mais en même temps, je ne suis pas scandalisé par un réalisateur qui ne tourne pas en son direct. Pour reprendre le cas d’Olmi, je peux très bien aller voir un de ses films et me dire : dommage qu’il n’ait pas été tourné en son direct. Que fait Olmi ? Il essaie d’obtenir des effets de son direct après coup, en rajoutant des bruits, etc. Mais il n’y arrive pas, parce que c’est impossible, techniquement. Mais quand je vois un film de Bolognini, il ne me vient jamais à l’idée que le film aurait pu être différent s’il avait été fait en son direct.

Oui, si Bolognini utilisait le son direct, il ferait bien plus qu’une opération esthétique, ce serait un choix éthique…

Bien sûr, le cinéma de Bolognini est esthétisant, ça ne fait pas de doute… mais quand je vais voir un film de lui, je ne me dis jamais que, si ce film était tourné en son direct, il serait différent. Il me dérangerait de la même manière, parce que ce qui me dérange, c’est sa conception même du cinéma. Le son direct n’y changerait rien. Si Bolognini aime travailler comme ça, pourquoi pas ? Moi, je suis favorable au son direct, mais en même temps, je ne pense pas que cela doive devenir un impératif, une recette à imposer à tous les films. Sans compter que les films en son direct ne le sont jamais totalement. Cela vaut pour Tropici, pour les films de Bernardo que j’ai suivis d’un peu plus près. Même quand les films sont en son direct, il y a aussi souvent des passages postsynchronisés. Des sons enregistrés à vide4 et puis insérés dans un second temps, au moment du mixage. Il y a toujours un travail sur le son. Pas forcément de doublage mais de postsynchronisation de répliques enregistrées à vide sur le lieu du tournage. Dans tous les cas, il y a toujours une manipulation du son. Je crois que c’est même le cas dans les films de Godard, qui fait un gros travail sur le son, à partir de la prise de son directe qui n’est pas traitée de façon naturaliste.

Il y a cinq jours, par exemple, j’ai vu à New York le dernier film de Minnelli, Say it With Music5, et j’ai été particulièrement attentif à ces problèmes de son. Vraiment, c’est assez curieux, parce qu’à l’intérieur d’une même séquence, il y a des plans en prise de son directe et d’autres où le son est postsynchronisé. Les personnages marchent et on n’entend pas le bruit de leurs pas, uniquement leurs voix bien propres, et puis, le plan d’après, un personnage s’assoit et on a le bruit typique de la prise de son directe… le froissement de l’imperméable. C’est donc qu’il y a un travail sur le son, dans les divers plans, et le résultat donne une unité extraordinaire, et ça, je pense que c’est dû au talent des techniciens.

C’est un fait que le cinéma italien, pendant vingt ans, n’a pas accordé la moindre importance à la composante sonore, en-dehors de la musique qui a toujours été utilisée de façon plus ou moins juste… Pendant des années, le cinéma italien a méprisé la bande-son, et c’est un tort. Mais pour moi, ce n’est pas une raison pour faire du son direct l’unique possibilité. Un film peut tout à fait être doublé, re-doublé… le tout étant de prendre conscience qu’un film n’est pas fait seulement d’images, mais aussi de sons. C’est ça, l’aspect le plus important. Le son direct est une voie possible, mais ce n’est pas la seule.

Penses-tu que le sous-titrage puisse être une bonne solution pour les films étrangers ?

Absolument, et d’ailleurs c’est la seule qui existe, à ce jour. Si tu exclus les sous-titres, il reste la solution de la traduction simultanée, qui empêche d’entendre le son du film. Il n’existe pas d’autre possibilité, matériellement. Il se peut qu’on en invente une, à terme, mais pour le moment, il n’y en a pas. Pour l’instant, il existe des possibilités de sous-titrage intéressantes, sur des microfilms projetés sous l’écran. La qualité de la photographie est meilleure, mais ça reste un sous-titre…

Carmelo Bene

Votre prochain film, pensez-vous le tourner en son direct ou bien allez-vous privilégier la postsynchronisation, si prisée en Italie ?

Je n’en ai aucune idée. Si ça se trouve, ce sera un muet.

Bernardo Bertolucci

Le Conformiste [Il Conformista, 1970] n’a pas été tourné en son direct, en raison des problèmes linguistiques liés à [Jean-Louis] Trintignant…

À cause de la pluralité de langues, oui. À cause de la nature malheureusement coûteuse du film, qui a nécessité la présence d’acteurs rentables, d’où des acteurs étrangers, d’où Trintignant, d’où les problèmes de langue. Mais enfin*6, Trintignant valait bien ce sacrifice. Dommage* pour la version italienne. Le public accepte le doublage, tant pis pour lui. Un grand acteur méritait bien un grand compromis : la faute m’incombe entièrement, à moi et à ma faiblesse.

En tout état de cause, une langue déformée par un accent n’est-elle pas préférable à la fausse perfection d’un doublage ?

C’est le choix que j’ai fait dans Partner (1968). Dans le scénario, le personnage principal était italien, professeur de théâtre. À partir du moment où j’ai choisi [Pierre] Clémenti, j’ai transformé le rôle en un professeur de théâtre français vivant à Rome.

La version originale de Partner est mixte, bilingue, comme les contrebandiers qui vivent aux frontières. Celle qui sort à Paris en ce moment comporte 70 % de français et 30 % d’italien.

Ce n’était pas possible dans Le Conformiste, puisque le protagoniste était un véritable Romain de naissance. Ou alors, il aurait fallu renoncer à cette part d’illusion qui est la clé du film. Le Conformiste est centré sur l’illusion. Dans un autre film, j’aurais pu me servir de cette contradiction. J’aurais pu dire que Marcello était né à Rome, avait vécu dans le quartier du Parioli et étudié au lycée Tasso, et j’aurais pu tourner en son direct, en faisant parler Trintignant dans son italien à lui, c’est-à-dire avec un bon niveau de langue, mais aussi un accent français prononcé. J’aurais pu avoir recours à ces artifices, mais pas pour Le Conformiste. Là, je veux que la personne qui voit le film ne soit pas distraite par ce genre de considérations. Le spectateur doit suivre l’intrigue. Un son direct, dans ce cas précis, aurait été un facteur de distraction, comme l’une de ces opérations terroristes que j’ai déjà menées dans Partner, par exemple.

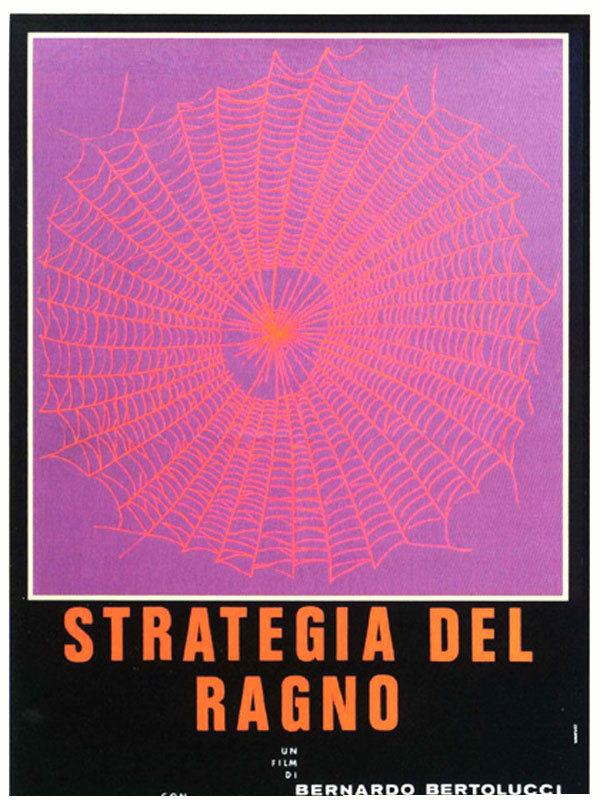

Dans La Stratégie de l’araignée [Strategia del ragno, 1970], il semble y avoir un soin particulier apporté au son (en prise directe, la voix des anciens : le présent ; la voix de l’enfant : le passé), qui devient presque le porte-voix de l’inconscient…

J’ai tourné en son direct avant tout pour conserver l’amitié de [Jean-Marie] Straub. Postsynchroniser le film aurait entraîné une rupture avec mon ami, alors voilà. Ça, c’est la raison numéro un, parce que je n’avais pas tellement envie de me disputer avec lui. Deuxièmement, c’est un film dialectal. C’est impossible de recréer en postsynchronisation l’authenticité du dialecte. Troisièmement, en tournant en son direct, on élimine une étape détestable dans la réalisation d’un film, celle de l’enregistrement. C’est une période horrible, j’en ressors… Il y a quinze jours, je suis ressorti anéanti de la postsynchronisation du Conformiste parce que c’est le seul moment de la fabrication d’un film où le hasard n’existe pas. On reste sur une phrase tant qu’elle n’est pas bien dite. On la répète huit cents fois, il n’y a plus de hasard, l’aléatoire n’entre plus du tout en ligne de compte.

Par ailleurs, j’avais déjà l’idée avant de commencer… Dans La Stratégie de l’araignée, je savais qu’il y aurait une nette opposition entre le son et l’image. Alors je recherchais un son un peu brut, qui évoluerait à l’intérieur d’images très léchées, à l’opposé du son. C’est du direct, et le son direct, aujourd’hui, c’est un son brut. J’aimais bien ce contraste, cette différence entre le son et l’image.

Si La Stratégie de l’araignée est présenté à l’étranger, les problèmes habituels du doublage se poseront. Ce sera particulièrement compliqué puisqu’il s’agit d’un film avec un son en prise directe. Outre le compromis acceptable des sous-titres (les termes « compromis acceptable » pour qualifier le sous-titrage étant de Gianna Mingrone et de Sebastian Schadhauser), quelle pourrait être la solution nouvelle, concrète et décisive à ce problème ?

Vous êtes fous, ma parole. Les sous-titres sont sublimes… Il faut les assumer, les sous-titres. Mais, je ne me suis pas posé la question, à vrai dire. Je ne pense pas que le film sera doublé. Il sera uniquement sous-titré.

Avez-vous déjà préparé les sous-titres ?

Non, parce que je ne sais pas qui… Je ne m’en occuperai pas, je laisserai faire. Ceux qui achèteront le film feront faire leurs propres sous-titres, ils écriront ce qu’ils voudront. Alors, méfiez-vous.

Pour Othon [Danièle Huillet et Jean-Marie Straub, 1969], Straub a déjà supervisé le sous-titrage en italien, en allemand, en anglais…

Oui, mais moi, je ne suis pas fétichiste, donc je n’arrive pas à… Je viens de faire ce film, j’en ferai encore une quarantaine, je ne vais pas m’arracher les cheveux pour chacun d’entre eux. Il faut avoir un rapport normal avec les films, comme celui que l’on a avec les gens. Si vous… Si je traitais ma femme Paola ou si elle me traitait comme Jean-Marie traite ses films, on deviendrait fous au bout de trois mois. Il faut avoir des rapports sereins. Si je peux, je relirai les sous-titres de La Stratégie de l’araignée quand ils seront faits, mais si je n’ai pas le temps ou si je suis occupé à autre chose, je ne les relirai pas. Sans vouloir vous choquer, je suis sûr qu’ils les feront sans doute bien mieux que moi. Et puis ça m’embêterait d’être là, à faire des sous-titres. Je veux bien les vérifier. Mais en allemand, comment faire ? Je ne sais pas. Je demanderai à Straub.

Marco Ferreri

Avez-vous déjà tourné avec un son en prise directe ? Ne pensez-vous pas que l’expérience du direct soit importante ?

Je n’ai pas tourné en son direct. J’ai toujours fait sans, et ça ne me dérange pas le moins du monde. Ce ne sont là que les conclusions d’un groupe de mandarins. Qu’est-ce que ça veut dire ? « On le fait en son direct, on va faire un film avec un son en prise directe. » Ça n’a aucune importance, on ne postsynchronisera pas les films…

Aujourd’hui, en Italie, la postsynchronisation est une véritable industrie…

Oh, demain, il y aura l’industrie du son direct. On peut aussi postsynchroniser un film sans passer par une société de doublage. L’équipe du tournage peut s’en charger. Pour moi, le cinéma est une œuvre composite. Je peux tout à fait avoir besoin du visage d’un homme avec la voix d’un autre.

Miklós Jancsó

En Hongrie, tous les films étrangers sont-ils doublés, comme en Italie ?

Ça dépend. Nous, nous luttons contre le doublage des films. Cela fait dix ans que cette pratique se répand chez nous. Les distributeurs voulaient doubler tous les films étrangers, mais nous nous y sommes opposés, ce qui fait qu’environ 50 % des productions importées ont été doublées. Dieu merci, il s’agissait surtout de comédies mineures. Souvent, les films importants sont diffusés en version originale. Voilà plus ou moins l’état des lieux depuis dix ans. Avant, doubler un film était une méthode, pour ainsi dire, stalinienne. En Russie, on double les films depuis les années 1950. Pendant dix ans, tous les films étrangers ont été doublés, à l’exception de quelques-uns, que l’industrie du doublage n’était pas en mesure de traiter. Mais depuis 1956, 1958, il y a un début de protestation. Aujourd’hui, on peut voir beaucoup de films en version originale.

Empêchez-vous le doublage de vos films ?

Non. Nous sommes des fonctionnaires d’État et, quand nous avons terminé un film, il devient la propriété de l’État hongrois. C’est un organisme d’État qui s’occupe de l’exportation des films. S’ils vendent un long métrage à un acheteur qui veut le doubler, l’organisme ne s’y oppose pas. Et moi, je n’ai rien à dire.

Straub s’oppose farouchement au doublage de ses films. Il ne l’autorise pas.

C’est vraiment un autre cas de figure. Je crois qu’il fait tout tout seul. Par exemple, il produit ses propres films. Non ? Il faudrait vérifier. Projeter un film hongrois en Italie, c’est un peu une mission culturelle. Si le distributeur veut le doubler, il a carte blanche. D’ailleurs, il est très rare qu’un film hongrois soit doublé, en Italie.

Mattia Corvino7va-t-il être tourné avec un son direct ?

Non. Cela fait déjà cinq ans que je ne tourne plus en son direct. Par exemple, pour mes trois derniers films, j’ai toujours fait des plans longs, des plans-séquences, des mouvements de cinq ou dix minutes, avec l’aide d’une caméra très légère. Sur le tournage, je dirige les acteurs et l’équipe*, ce qui génère beaucoup d’agitation : on crie, on discute pendant la réalisation…

C’est pour ça que je ne tourne pas en son direct. C’est peut-être moins authentique, moins humain. Mais, d’un autre côté, avec le son direct, je perdrais quelque chose pendant le tournage.

En outre, ce choix tient aussi au fait qu’il n’y a pas beaucoup de dialogues dans mes films. Il y a eu deux courts métrages réalisés sur le tournage de mes films, l’un sur Rouges et blancs (Csillagosok, katonák, 1967) et l’autre sur Sirocco d’hiver (Sirokkó, 1969). Ils montrent bien l’effervescence qui règne sur le plateau : il y a beaucoup de monde autour de la caméra, autour de moi, c’est presque un spectacle en soi. Avec cette méthode, le son direct n’est pas possible.

Si, un jour, je pouvais moi-même entrer dans le champ (en tant que réalisateur derrière la caméra), comme l’a fait Shirley Clarke dans son premier film8, alors là, oui, je pourrais tourner en son direct. Sur ce point, le choix dépend toujours du sujet et, surtout, du budget des producteurs. J’ai travaillé sur deux scénarios qui permettaient la prise de son direct, mais je n’ai pas obtenu le financement. Il s’agissait évidemment d’un thème d’actualité en Hongrie, c’était très délicat.

Que pensez-vous du doublage des films étrangers en italien, comme par exemple votre film Silence et cri [Csend és kiáltás, 1967] ?

Je ne connais pas très bien la langue italienne, alors je ne peux pas juger ce cas précis. Je n’ai vu que quelques séquences parce que je n’aime pas revoir mes films. Personnellement, je n’aime pas le doublage, je préfère la version originale. Je déteste le doublage. Je ne supporte pas les films doublés. Le grand public aime beaucoup les petites comédies mineures, les films de jeunes, les films doublés.

Dossier initialement paru en italien sous le titre « Sul doppiaggio » dans la revue Filmcritica, n° 208, juillet-août 1970, p. 258-274. Traduction de Perrine Dézulier, Délia D’Ammassa et Valérie Julia. Nous remercions la revue Filmcritica de nous avoir autorisés à le traduire et à le publier ici.