Les débuts du DESS/Master de traduction cinématographique et audiovisuelle de l’Université de Lille 3

Entretien avec Daniel Becquemont

De 1982 à 2000, Daniel Becquemont a été le principal animateur de la première formation universitaire en traduction audiovisuelle créée en France. Il en évoque les origines, les premières années et l’évolution dans une conversation avec deux anciens diplômés de cette formation, Jean-François Cornu (1984) et Samuel Bréan (2002). Inhabituel dans les entretiens publiés jusqu’ici par L’Écran traduit, le tutoiement amical a été conservé.

Jean-François Cornu : Comment est née l’idée de créer une formation comme celle-ci ? Que connaissaient les enseignants anglicistes lillois du domaine professionnel ?

Daniel Becquemont : L’idée du DESS est venue du directeur d’UFR [Unité de formation et de recherche] de l’époque, Richard Lilly, qui voulait essayer de renouveler un peu les types d’enseignement. À cette époque-là, j’enseignais le cinéma en troisième année, un cours pompeusement appelé « Sémiotique de l’image » pour mieux entrer dans le cadre universitaire. Il m’a demandé si je pouvais m’occuper d’une moitié d’un DESS, l’autre moitié étant un DESS de traduction économique et technique.

Je ne connaissais strictement rien aux techniques du doublage et du sous-titrage. Ma spécialité, c’est la civilisation et l’histoire des idées au XIXe siècle. J’ai publié quatre ou cinq livres sur Darwin, Spencer et la civilisation victorienne. C’était parce que j’aime beaucoup le cinéma et que je crois avoir quand même une certaine culture cinématographique… Et aussi, comme je maintiens l’idée qu’il est tout à fait légitime pour l’Université d’enseigner des choses inutiles, j’ai voulu également prouver que je pouvais enseigner des choses qui étaient professionnellement utiles, que je n’en étais pas incapable, quoi. C’était un petit défi comme ça.

Au début, il n’y avait pas de doublage, il y a eu simplement du sous-titrage. Je ne connaissais rien, donc j’ai accepté ! Et la seule relation que nous avions, c’était le directeur qui a dit : « J’ai vu Mme [Nina] Kagansky, la directrice de Titra Film, qui est prête à nous recevoir. » Ensuite, une première promotion a été désignée. Il n’y avait pas beaucoup de candidats parce que ce n’était pas connu du tout. Il n’y avait que des étudiants lillois, si je me souviens bien, qui étaient d’ailleurs tous diplômés, ce qui fait qu’on était assez tranquille en se disant : « Si on n’arrive pas à leur trouver du travail, ils en auront toujours. » C’était un filet de protection assez agréable.

Jean-François Cornu : Pourquoi Richard Lilly voulait-il que ce soit particulièrement en traduction audiovisuelle ? C’est un domaine qui n’était pas du tout connu hors du métier. Jusque-là, évidemment, il n’y avait eu aucune formation universitaire. Pourquoi pas dans un autre domaine, en plus de la traduction technique qui existait ? En traduction littéraire, par exemple.

Daniel Becquemont : En traduction littéraire, non. Je crois qu’il voulait justement sortir un peu de l’aspect purement littéraire, civilisation, linguistique de l’UFR et essayer de montrer qu’on était aussi capables de faire des formations professionnalisantes. Et le sous-titrage pouvait être considéré comme une formation professionnalisante. À cette époque, on n’était pas regardant quant au nombre des étudiants dans chaque formation, ce qui fait qu’on a pu se permettre d’avoir cinq candidats. Je ne pense pas qu’on en ait recalé un seul. Cinq candidats se sont présentés, qui avait tous leur CAPES ou leur agrégation, sauf un étudiant camerounais pratiquement bilingue français-anglais.

Certains étudiants, il faut bien le dire, étaient venus pour voir ce que c’était et ils venaient parfois à un cours sur deux ou trois. Sur les cinq, il y en avait en gros trois sérieux. L’une d’entre eux, agrégée d’anglais, a ensuite été nommée enseignante, professeur agrégé à la fac, et très vite enrôlée dans l’enseignement même du DESS, où elle est encore maintenant chargée de l’enseignement du sous-titrage. La seconde était une bonne sous-titreuse assez douée, mais elle a disparu, je ne sais pas où elle est. Et le troisième, c’était le Camerounais, qui est retourné chez lui et qui m’a écrit en disant qu’il travaillait comme traducteur et sous-titreur au Cameroun. Étant donné qu’il était déjà bilingue au départ, il avait appris en plus la technique, il était bien parti dans son pays.

Les étudiants sont allés seuls passer une journée chez Titra Film à Joinville-le-Pont, où Mme Kagansky les a gentiment reçus. Elle leur a non seulement expliqué les règles de traduction (le nombre de caractères par ligne, le nombre de lignes), mais surtout fait visiter ce qui, à l’époque, était une petite imprimerie. Il n’y avait pas encore de sous-titrage numérique. C’était de l’imprimerie et de la gravure.

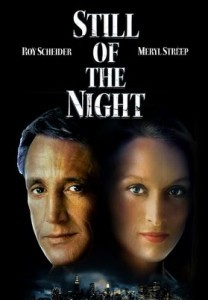

Et elles sont revenues… Je dis « elles », mais il y avait deux garçons, pratiquement invisibles. Elles sont revenues triomphalement, avec la continuité, le script, d’un film en entier, en anglais, et la liste des sous-titres déjà faits. Le film, je m’en souviens encore, c’était Still of the Night, La Mort aux enchères en français [Robert Benton, 1982]. Elles m’ont expliqué que le titre n’était pas choisi par le sous-titreur lui-même, mais par le distributeur. C’est la première chose que j’ai apprise en sous-titrage.

Samuel Bréan : Cette visite chez Titra Film, c’était au début de l’année universitaire ?

Daniel Becquemont : C’était au tout début de l’année universitaire. En 1982. Tout de suite, nous sommes également allés voir Cinétitres qui nous a reçus… beaucoup plus professionnellement, et correctement, mais enfin, disons avec nettement moins d’égards que Mme Kagansky et Titra qui avaient l’air vraiment intéressés à l’idée qu’existât une formation universitaire.

Les étudiants sont donc revenus triomphalement avec Still of the Night, en me disant qu’ils ne savaient pas très bien si Mme Kagansky le leur avait donné ou s’ils l’avaient pris parmi les documents. Et c’est comme ça que ça a commencé. Ils m’ont expliqué le nombre de caractères maximal par ligne – à l’époque, c’était 37 pour chaque ligne – les polémiques qui commençaient à avoir lieu sur « faut-il un sous-titre sur chaque plan ou peut-on déborder et faire des sous-titres sur deux plans ? ». J’ai évidemment tout de suite adopté la position puriste : un sous-titre sur chaque plan et ça ne déborde pas ! Et ensuite, avec ces éléments, on a trouvé – ce qui n’était pas très difficile – un étudiant qui possédait un chronomètre de bonne qualité, et des cahiers à petits carreaux. Alors, on faisait d’abord : « Ouvrez les cahiers. » On comptait 37 carreaux et on faisait une ligne. Et on avait notre liste de sous-titrage, et ensuite, le temps et le nombre de caractères auquel on avait droit. Tout ça sur cahiers. On a continué le même système pendant des années avec les petits cahiers et le chronomètre. Mais, si j’ose dire, avec une virtuosité nettement plus grande. Et, à partir de là, on a décidé de faire des films entiers. On choisissait un film que l’on traduisait, que l’on adaptait entièrement.

Évidemment, on avait, non pas quelques difficultés, mais quelques imprécisions à démarrer exactement le chronomètre au moment où le personnage commençait à parler. Ce n’était pas inutile parce qu’on analysait, on voyait qu’il y avait un certain décalage entre l’ouverture de la bouche et le son prononcé, le son devenant audible. Et on a commencé comme ça. Mais avant, on a fait une étude, je ne dirais pas approfondie, mais enfin une étude quand même sérieuse de la traduction de Still of the Night et des sous-titres, et commencé à faire une critique de traduction. Ça a duré pendant deux mois au moins.

Samuel Bréan : Mais est-ce que vous aviez la copie ?

Daniel Becquemont : Non.

Jean-François Cornu : Donc vous aviez fait une sorte d’analyse comparative à partir de la transcription.

Daniel Becquemont : Oui. Mais on a vu le film, je ne me rappelle plus comment, et je crois que tout le monde est allé le voir au cinéma, parce que c’était l’époque où, même quand on ne l’avait vu qu’au cinéma, on connaissait bien le film.

Ensuite, nous avons fait des extraits de films que j’avais choisis. Ça a d’ailleurs duré assez longtemps… les grands films du polar américain des années 1940-1960. La plupart était de l’époque du grand film noir américain. Il y a eu aussi Reflets dans un œil d’or [Reflections in a Golden Eye, John Huston, 1967] auquel je tenais particulièrement. C’était un anglais parlé, pas trop difficile, éloigné néanmoins de l’anglais littéraire, présentant des difficultés de compréhension, mais pas excessives. On arrivait à tout comprendre, ce qui était quand même assez… comment dire… assez confortable pour le professeur qui enseignait le sous-titrage, c’est-à-dire moi. J’aurais quand même été un peu gêné de ne pas savoir ou de ne pas comprendre ce que disaient les personnages, ça m’est arrivé par la suite, mais enfin dans des circonstances particulières.

Jean-François Cornu : À tel point que, quelques années après, tu m’avais dit : « L’art du sous-titrage, c’est de traduire ce qu’on ne comprend pas. »

Daniel Becquemont : Oui ! Il y avait des moments où on devinait ce que disait le personnage, et on savait d’avance à peu près comment on allait traduire même sans comprendre. Mais enfin, dans les cas vraiment particuliers, on est allés voir le professeur ou le lecteur d’anglais, anglophone, en lui demandant : « Qu’est-ce que tu comprends là ? » Et, sans me vanter, je dois dire qu’à chaque fois, il disait : « Je n’arrive pas à comprendre. »

Jean-François Cornu : Il faut préciser que ces travaux d’entraînement ou d’exercice sur la traduction des films ne se faisaient qu’avec l’image et le son. C’est-à-dire que vous n’aviez pas la transcription des dialogues.

Daniel Becquemont : Alors, là justement, c’était l’exercice inverse, on avait l’image et le son, mais on n’avait pas la transcription des dialogues. On est passé de Still of the Night, où on avait la traduction, mais pas le film, à un travail où on avait au contraire le film, mais sans transcription des dialogues. On a commencé vraiment à faire du sous-titrage. En plus, à l’époque, nous disposions de très peu de cassettes à l’université. C’était relativement rare, ils ne pouvaient pas me procurer ce que je voulais. Donc je suis tombé sur À bout portant [The Killers, 1964], la deuxième version, celle de Don Siegel avec John Cassavetes et Ronald Reagan qui, quand même, a eu son petit succès.

Samuel Bréan : Combien d’heures de cours y avait-il par semaine ?

Daniel Becquemont : Une douzaine. Les cours consistaient en version, thème, cinéma, histoire ou théorie du cinéma faite par le professeur de filmologie. Il y avait un cours de sous-titrage, que j’assurais…

Jean-François Cornu : Et un cours de compréhension orale à partir de films, qui était assuré par Brion Scott, un lecteur américain. On ne faisait que de la compréhension orale. C’était très rudimentaire, si on veut : il nous faisait écouter une séquence, réplique par réplique, et on répétait pour voir si on était sûrs d’avoir bien compris. Ce qu’on n’avait pas compris, ce qui était trop argotique ou familier, il nous l’expliquait.

Daniel Becquemont : Ça faisait douze heures, mais ce n’était qu’un demi-DESS. Il fallait se partager les heures. Il y avait en plus un cours de version commun avec le DESS de traduction technique.

Jean-François Cornu : Il y en avait un autre qui était une sorte de « traduction des médias ». On travaillait sur la presse, sur le langage utilisé dans la presse.

Daniel Becquemont : C’est Pierre Denain qui assurait ce cours.

Voilà comment s’est passée la première année. On était déjà connus des deux gros labos de sous-titrage et il n’y en avait pas d’autre à cette époque. Il y avait Dune-MK qui n’était pas encore tout à fait montée. Et il commençait à y avoir des petites boîtes dont, d’ailleurs, la plupart ont disparu maintenant et ont été remplacées par d’autres.

Ces premières années ont été l’époque florissante où ils ont commencé à nous demander, à certaines périodes, de leur envoyer des étudiants qui étaient en formation chez nous. Je me rappelle qu’on en a envoyé quelques-uns, en particulier, avant les festivals, et que ces étudiants étaient payés au tarif normal comme les professionnels. C’est ce qui leur servait de stage. Mais j’insiste, durant les premières années, au moment où nous travaillions avec des instruments rudimentaires, les étudiants envoyés en stage étaient payés. Au moment où le ministère [de l’Enseignement supérieur], et les universités qui ont suivi, ont décidé que tous les étudiants devaient avoir un stage, les labos, qui étaient d’ailleurs plus nombreux que simplement Titra et autres, ont commencé à nous demander des étudiants en stage sans les payer, ou en leur payant quelque chose de minimal. Ce qui fait que l’introduction du stage en général a été pour les étudiants une perte d’argent assez considérable.

Peu à peu, les enseignements ont changé. Brion Scott est reparti aux États-Unis, il a été remplacé par un autre lecteur qui a changé à peu près tous les ans. Version et thème étaient assurés par Pierre Coustillas, grand spécialiste de la traduction, l’éditeur et l’organisateur de la traduction de Kipling à La Pléiade. C’était un très bon professeur de traduction, peut-être pas particulièrement adapté au cinéma, mais sachant traduire des dialogues… dialogues plus littéraires que cinématographiques, mais enfin c’était une valeur sûre.

Samuel Bréan : Il proposait des textes littéraires ?

Daniel Becquemont : Il essayait de faire des textes littéraires un peu familiers où l’image jouait un rôle certain, mais c’étaient des textes littéraires, sans aucun doute.

Samuel Bréan : Du théâtre ?

Daniel Becquemont : Non, c’était du dialogue pris dans des romans.

Jean-François Cornu : C’était à partir de romans car je me souviens très précisément que, dans les cours qu’on avait avec lui – quand j’ai fait le DESS, on devait être cinq ou six, pas plus – il nous avait dit : « Si vous avez des textes à me proposer, je suis preneur. » Je me souviens d’avoir proposé un passage du Grand Sommeil de Raymond Chandler, qui l’avait un peu déconcerté parce que c’était une langue du XXe siècle et qu’il était beaucoup plus habitué au XIXe, et plus américaine que britannique. Mais il jouait le jeu. C’était intéressant. C’est beaucoup plus tard que j’ai appris qui il était, parce que je ne le connaissais pas à ce moment-là.

Daniel Becquemont : Ce n’était pas n’importe qui !

Jean-François Cornu : Il a traduit Joseph Conrad aussi pour La Pléiade.

Daniel Becquemont : On a commencé à être connus, essentiellement de bouche à oreille. Bien que nous n’ayons été que la moitié d’un DESS, on s’intitulait « DESS de traduction et d’adaptation cinématographique ». Quelques années plus tard, un groupe d’étudiants et d’étudiantes a créé une petite gazette du sous-titrage et du doublage qui a anticipé la vôtre et qui a eu à peu près cinq ou six numéros, avant de disparaître avec les étudiantes de cette promotion, sans être reprise. Je ne l’ai d’ailleurs pas tellement encouragée parce que je pensais que ça pouvait éventuellement retarder leur travail de formation. Mais enfin, elles avaient tellement d’enthousiasme et elles travaillaient tellement bien que je les ai tout de même un petit peu aidées.

Jean-François Cornu : Tu te souviens de quoi il était question dans cette gazette ?

Daniel Becquemont : La moitié, c’était de la technique du sous-titrage et l’autre moitié, des nouvelles, voire des commentaires de sous-titrages de films, si je me souviens bien.

Le moment où tout a basculé, c’est à cause, ou grâce au département audiovisuel de l’université. Il y avait une équipe de techniciens audiovisuels, assez sympathiques en général, et j’ai discuté avec un des techniciens, Jean-Yves Schonseck, qui m’a dit : « Est-ce qu’on ne pourrait pas fabriquer un appareil pour le sous-titrage au lieu de te voir travailler avec des carnets ? » C’est lui qui a eu l’idée. Moi, je ne pensais même pas que c’était réalisable. J’ai trouvé l’idée très bonne. Pendant un certain temps, on s’est mis à travailler tous les deux, lui techniquement et moi lui demandant ce qu’il fallait faire. Les débuts, c’était catastrophique parce qu’il ne comprenait pas du tout ce qu’il fallait pour faire un sous-titrage, le nombre de caractères, les plans et tout. Et puis, peu à peu, il a monté un petit logiciel de sous-titrage. On a raflé un vieil ordinateur, quelques vieux haut-parleurs, il a ramassé quelques trucs de connectique pour mettre tout ensemble, un petit truc où on appuyait pour déclencher ou autre, et on a monté une espèce d’appareil… Je ne dirais pas qu’il était antédiluvien parce que moi, je le préfère aux appareils modernes. Il est beaucoup plus lent, évidemment, on ne peut pas travailler aussi vite. Il n’est pas rentable. Mais c’était quand même une prouesse. À partir de là, tout s’est transformé effectivement parce qu’on travaillait « dans » les sous-titres, devant l’ordinateur : on pouvait cliquer pour avoir exactement le nombre de caractères qui était donné automatiquement… non, il n’était pas donné automatiquement. On avait le point de départ et le point d’arrivée, il fallait quand même qu’on fasse l’effort de calculer le nombre de caractères auquel on avait droit. Je dois dire qu’à certains moments où nous étions fatigués, c’était une tâche qui, à tout le monde, paraissait assez difficile. [rires] Même au professeur !

Samuel Bréan : C’était en quelle année ?

Daniel Becquemont : Oh, ça, c’était beaucoup plus tard, c’était vers 1987-1988. On a travaillé pendant quatre ou cinq ans au petit cahier.

Samuel Bréan : Vous aviez fait ça en autarcie ? Est-ce que la vidéo se développait par ailleurs, dans les entreprises de sous-titrage ?

Daniel Becquemont : Ça coïncidait. C’était le moment où ça se développait.

Jean-François Cornu : Les pionniers en la matière, c’était Cinétitres. En fait, c’était CMC qui avait été créé par Denis Auboyer alors qu’il était encore responsable de Cinétitres, mais il avait constitué sa propre entreprise. Et le sous-titrage vidéo chez CMC coïncide à peu près avec le moment où j’ai commencé, en 1985. Ils avaient fait des expériences auparavant. Ils sous-titraient essentiellement pour la télé.

Daniel Becquemont : Ça s’est fait dans une indifférence totale de la part des autorités universitaires. Tout ça, c’était du travail, pour moi non payé, pour Jean-Yves faisant partie de son emploi du temps parce que le directeur du centre audiovisuel avait dit : « D’accord, tu travailles là-dessus, c’est une bonne idée. » Mais enfin, c’était à la bonne franquette et sans aucune des régulations et autres prescriptions qui enserrent actuellement toute initiative un peu trop technique à l’université… me semble-t-il. Mais je ne suis plus à l’université. On faisait ça comme ça, pour se marrer, quoi.

On avait également essayé de faire une publicité en détournant des films, à partir du premier logiciel de Jean-Yves, où on mettait des sous-titres fantaisistes vantant la qualité du DESS dans la bouche du monstre de Frankenstein ou autre chose…

Jean-François Cornu : Ça, on l’avait fait dès notre année, en 1983-1984.

Daniel Becquemont : Je m’en souviens ! On avait fait ça avec toi, avec Brigitte Lescut, ce qu’on fait maintenant comme publicité pour des boîtes vidéo avant les films. C’est Bach Films en particulier qui fait ça, on voit Jerry Lewis en train de hurler et de gesticuler en faveur de la qualité des sous-titres de Bach Films. Jerry Lewis a repris notre idée !

Jean-François Cornu : De la part de cette société-là, c’est plutôt mal venu parce que leurs sous-titrages sont particulièrement mauvais !

Daniel Becquemont : On avait aussi fait Jack Nicholson dans Chinatown vantant les mérites d’un vrai professionnel du sous-titrage.

Jean-François Cornu : Mais ça n’a jamais servi.

Daniel Becquemont : Ça n’a jamais servi. Ce qui a servi, c’est le petit bulletin fait par ces étudiantes parce qu’il y avait de la publicité pour le DESS et elles le distribuaient dans leurs facs d’origine. Ça, ça a peut-être servi.

Samuel Bréan : Au niveau du rythme de travail, on sous-titre un film en une année pendant la formation, mais après, on est un peu surpris quand on s’aperçoit qu’on sous-titre plus vite dans la vie professionnelle. En fait, entre le moment où on traduit à la fac, dix sous-titres par dix sous-titres, et le moment où on commence à travailler…

Daniel Becquemont : Oui, il y a un saut ! D’abord, parce que la machine de Jean-Yves… Je l’aime beaucoup, elle me paraît plus précise, mais elle est plus lente que les machines professionnelles. Je veux dire, elle est deux fois plus lente. D’autre part, parce qu’effectivement, on veille plus à fignoler tous les détails de traduction. On peut passer cinq minutes à se demander s’il faut dire « forcément » ou « normalement », pour traduire tel ou tel mot. On peut discuter là-dessus pendant cinq ou dix minutes. Il est évident que professionnellement, on en prend un des deux, et allez hop, ça passe. Souvenez-vous de toutes les discussions qu’on a eues sur un terme, ou bien pour savoir si on faisait deux sous-titres sur deux plans différents, ou si on essayait de faire un sous-titre un peu plus court sur un seul plan… On discutait. Quand vous êtes sur un truc professionnel, vous discutez avec vous-même cinq secondes et puis, c’est tout.

Samuel Bréan : À une époque où tout le monde n’avait pas Internet sur son iPhone, comment se passaient les recherches, sans documentation immédiate ? Quand on a un dialogue de film noir, il y a des termes très spécifiques, ça présente des difficultés de documentation.

Daniel Becquemont : Avec les livres !

Jean-François Cornu : Si un terme posait vraiment un problème, par exemple un terme d’argot plus utilisé, étant donné qu’Internet n’existait pas, il y avait simplement les bibliothèques et les dictionnaires papier, ça compliquait un peu les choses.

Daniel Becquemont : Oui, ça compliquait. Je mettais sur un carnet, « je prends bonne note de ceci », et puis j’allais demander à mon collègue Smith ou Thompson. Ou bien il venait lui-même et il écoutait. C’est là où, la plupart du temps, il disait : « Le son n’est pas assez bon pour que je puisse comprendre exactement, ça va trop vite, je ne peux pas te dire exactement ce qu’ils disent. » Quant au sens d’un terme, je pense qu’Internet n’a pas amélioré les choses, plutôt le contraire. Je vais plutôt voir dans plusieurs dictionnaires. Par exemple, j’ai toujours un problème théorique majeur avec le terme « incidentally ». Tu vas chercher dans tous les dictionnaires possibles, tu interroges tous les anglophones cultivés que tu rencontres.

Jean-François Cornu : Oui. Mais en plus, en traduction audiovisuelle, avec la façon dont c’est dit, l’intonation et le contexte, on peut avoir plusieurs traductions différentes.

Daniel Becquemont : L’intonation, ça doit aider à savoir si c’est ironique ou pas. Une des plus belles trouvailles dont je me souviens, c’est dans Reflections in a Golden Eye. Marlon Brando, l’officier coincé, se promène avec le couple, sa femme et le colonel qui est l’amant de sa femme. Ils sont tous les deux à cheval et ils voient dans la forêt le soldat, le private Williams qui mène à cru, tout nu, une jument. Et Elizabeth Taylor dit : « Why, it’s private Williams! », et Marlon Brando qui répond d’un air très pincé : « It certainly is. » Traduction ? La vache, on sèche ! Et il y a un étudiant qui, à mon avis, a une idée formidable : « Effectivement. »

Jean-François Cornu : Oui, c’est tout simple.

Daniel Becquemont : Simple et incontestable.

Jean-François Cornu : Quand on lit intérieurement, en tant que lecteur/spectateur, on peut y mettre cette intention-là. Ce n’est pas simplement un constat, il y a plus.

Daniel Becquemont : C’est un des meilleurs trucs dont je me souvienne.

Samuel Bréan : Justement, vous est-il arrivé de comparer des films traduits durant le DESS avec des sous-titres existants, ou d’une année à l’autre, en reprenant des films ?

Daniel Becquemont : En comparant avec les versions commerciales ?

Samuel Bréan : Commerciales ou d’étudiants… L’année 1986 avec l’année 1998, par exemple.

Daniel Becquemont : Avec les étudiants, d’une année à l’autre, non.

Jean-François Cornu : Parce que vous ne faisiez jamais le même film ?

Daniel Becquemont : Non, ce n’était pas le même film. Une fois, on a même mis deux ans à faire un film très bavard, c’était The Big Sleep [Le Grand Sommeil, Howard Hawks, 1946]. Deux promotions pour faire The Big Sleep. Ce qui fait que maintenant, je sais et je comprends tout dans The Big Sleep. Tout le monde dit que le film est incompréhensible et qu’il n’a pas de logique, ce n’est pas vrai. Il est parfaitement logique, c’est très compliqué, mais enfin, c’est tout à fait logique.

Samuel Bréan : La première année, il n’y avait presque pas d’examen d’entrée. Comment s’est mis en place le système d’examen ?

Daniel Becquemont : Dans ces cinq ou six années, le nombre de candidats allait croissant d’une manière impressionnante. Là où les premières années, on avait dix, puis vingt, puis trente candidats, on a commencé à en avoir une cinquantaine. On en trouvait toujours de cinq à huit d’assez bons pour suivre les cours du DESS, pas plus.

Samuel Bréan : En quoi consistait l’examen ?

Daniel Becquemont : L’examen d’entrée était une version qui était effectivement un dialogue « style M. Coustillas » parfois, mais si c’était un dialogue de film, cela venait d’un film assez littéraire. Il y avait un thème, même sujet, peut-être plus cinématographique si je me souviens bien. Et il y avait une troisième épreuve, que l’on a transformée. Tant qu’il n’y a pas eu trop d’étudiants, il y avait une épreuve de compréhension. C’est-à-dire que je passais un film en répétant la réplique trois ou quatre fois et puis, ils transcrivaient. Mais ceci a dû être supprimé à cause du nombre croissant du nombre d’étudiants qui passaient l’examen. À ce moment-là, c’était déjà « la fin des débuts » du DESS. Je dirais que tout a basculé à partir de la mise au point du sous-titrage par ordinateur par Jean-Yves Schonseck et moi-même. Ça, c’est la première partie du DESS.

Durant cette première partie, plusieurs étudiants ont commencé à entamer une carrière dans le sous-titrage, voire dans le doublage. Je me rappelle qu’on a très vite demandé à Sylvie Caurier si elle pouvait faire du doublage aussi. Elle a dit oui et, peu à peu, elle s’est spécialisée dans le doublage.

Jean-François Cornu : À partir de quelle année le doublage a-t-il été introduit dans les cours, comme faisant partie du cursus ?

Daniel Becquemont : Je me souviens que j’avais obtenu des heures de doublage… Ça devait à peu près coïncider avec l’introduction de la vidéo dans le sous-titrage, je dirais vers 1990. Michel Krzak, qui était directeur du DESS, avait invité Jean Yvane, directeur d’un service de la Société Française de Production (SFP), à faire une conférence à la fac. Et après la conférence, je suis allé le voir en lui disant : « Ça ne vous intéresserait pas de donner des cours de doublage au DESS ? » À ma grande surprise, il a été enthousiasmé et c’est lui qui a enseigné le doublage. Donc je dirais vers le début des années 1990.

Le doublage a été introduit parce qu’il y a eu un renouvellement par le ministère des différentes composantes de l’enseignement de l’UFR d’Anglais. Et là, on a demandé non pas un seul DESS conjoint, mais deux DESS : un de traduction technique et un autre de traduction audiovisuelle. Ce qui a été accordé. Les mauvaises langues ont dit que cela avait été accordé par erreur par le ministère qui n’a pas fait attention. J’ai bien peur d’ailleurs que ces mauvaises langues aient eu raison. Parce qu’à ce moment-là, les DESS à cinq ou six étudiants commençaient à être vus d’un assez mauvais œil, vu les restrictions financières. C’est à peu près à ce moment-là, ou par la suite, que peu à peu, les enseignants du début ont disparu ou sont partis, ou ont été remplacés par des enseignants qui, pour la plupart, étaient des anciens du DESS. On a doublé le nombre d’heures de sous-titrage. Et c’est un ancien du DESS, Francis Grembert, qui a assuré la suite. Il est toujours à Lille et s’est spécialisé essentiellement dans la vidéo. C’est à ce moment-là que Jean Yvane a pris le doublage, pas du tout en ce qui concerne la technique du doublage, mais plus sous son aspect culturel et général.

La première partie se termine avec l’informatisation et le moment où chaque étudiant partait avec, comme souvenir, une cassette du film que l’on avait traduit pendant l’année. Dès qu’on a fait le renouvellement suivant, une dizaine d’années plus tard, on nous a remis un demi-DESS, comme maintenant par exemple. Mais enfin, comme ça, on a pu développer le doublage. Dans la première partie, des étudiants sont entrés dans le doublage sans avoir la moindre formation de chez nous, simplement sur la réputation du sous-titrage. Il y a eu quelques échecs, quelques mauvaises promotions.

Jean-François Cornu : Ce qui n’a, d’ailleurs, pas empêché ceux et celles qui voulaient faire le métier de le faire ! Et de devenir de bons adaptateurs ou adaptatrices.

Samuel Bréan : Comment ont évolué les débouchés des étudiants, au fil des années ?

Daniel Becquemont : Globalement, l’idée de départ était d’améliorer la qualité des sous-titrages au cinéma par des traducteurs de haute qualité, cultivés à la fois dans leurs langues, anglais et français, et dans leur connaissance du cinéma. Et le résultat global est une majorité d’étudiants qui travaillent dans la vidéo, dans les séries, et occasionnellement, mais pas vraiment régulièrement, dont on voit les noms quand on quitte une salle de cinéma. Alors là, ça fait très plaisir de voir leur nom auprès d’un film à grand succès.

Jean-François Cornu : Sur les longs métrages, c’est plus réduit, oui. Et parmi les plus jeunes, il doit y en avoir moins que les plus anciens, que ceux de ma génération.

Samuel Bréan : Au début, y avait-il des contacts entre le DESS et les traducteurs professionnels en activité en 1982-1983 ? Par exemple, pour leur demander « qui êtes-vous, comment faites-vous votre métier ? »

Daniel Becquemont : Pratiquement pas. C’est arrivé une ou peut-être deux fois. J’étais allé voir le responsable d’une entreprise, sur l’île Saint-Louis : « Je voudrais que vous receviez nos étudiants et qu’ils puissent voir tous vos traducteurs pour leur demander ce qu’ils font. » Ils ont pu discuter avec les traducteurs, qui ont pu arrêter leur boulot pour discuter, ce qui était assez sympa de la part du responsable. Mais, en général, les directeurs n’aiment pas que leurs salariés perdent leur temps.

Jean-François Cornu : L’autre cas, le seul pour ceux de ma génération, c’était Nicole Mausset qui avait rencontré Éric Kahane dans le même but, pour essayer de savoir comment il travaillait. Elle était allée seule le voir. Il l’avait prise de très haut, n’hésitant pas à répondre à son téléphone pendant leur conversation, et raccrochant en disant : « Je viens de parler à tel cinéaste américain à New York. » Ça l’avait impressionnée et assez refroidie.

Daniel Becquemont : Je pense que c’est plutôt le genre, en général. Mais là, c’étaient des boîtes entières où il y avait cinq ou six personnes qui travaillaient et les directeurs qui avaient consenti à ce qu’on puisse déranger leurs employés pendant une demi-heure. C’était plutôt sympa.

Samuel Bréan : À quel moment sont arrivés les autres DESS, et y a-t-il eu des liens avec les autres formations ?

Daniel Becquemont : Le premier, c’était celui de Nice dont le responsable ne voulait faire que de l’italien. Il voulait faire une petite unité qu’on aurait appelée DESS, il voulait faire du sous-titrage et du doublage, français-italien et italien-français. Avec l’idée, il ne l’avait pas caché, de se rattacher aux studios italiens où les débouchés étaient quand même plus grands. Et puis, ça n’a pas marché tout de suite. Après, c’était Nanterre1. Francis Bordat m’avait contacté, il m’avait demandé de venir au congrès des américanistes de Toulouse pour expliquer la technique du doublage en général. J’ai l’impression qu’ils ont pompé tout ce que je disais pour installer leur DESS à Nanterre. En même temps, je ne pouvais pas leur dire : « C’est un secret professionnel, démerdez-vous. » Ça n’aurait pas été du meilleur goût.

Jean-François Cornu : À partir du moment où d’autres formations sont nées (Nanterre, Strasbourg, Nice), est-ce qu’il y a eu des contacts entre les différents responsables ou intervenants de ces différentes formations, ou est-ce que chacun a travaillé dans son coin ?

Daniel Becquemont : Chacun a travaillé dans son coin. Ceux avec lesquels on a eu des contacts, c’est l’école d’interprètes de Mons, en Belgique. On a envisagé une double formation DESS de Lille/école d’interprètes de Mons. J’étais sur le départ et ça ne s’est pas développé. À chaque fois que je parlais de DESS et de traduction audiovisuelle quelque part, un an plus tard, j’apprenais qu’il y avait une formation audiovisuelle. C’était comme si je détenais des secrets de fabrication d’une arme atomique et que je faisais des conférences dans le monde, et puis que j’apprenais qu’il y avait des armes atomiques un an après ma conférence. Quelque chose de beaucoup plus intéressant, et ça, je regrette que ça n’ait pas marché, c’est qu’à Poitiers, au festival des écoles de cinémas [les Rencontres Henri Langlois], j’avais rencontré les responsables d’un institut de production audiovisuelle formant des étudiants à la production et à la réalisation de films, et dépendant de l’université de Valenciennes. On s’était lancés dans une espèce de projet commun entre réalisation/production de Valenciennes et le DESS de traduction audiovisuelle de Lille. Eux seraient venus pour donner des cours, non pas de filmologie, mais de cinéma. Et puis nous, on serait venus pour sous-titrer leurs films et leurs productions. Évidemment, c’était assez farfelu comme mariage. Enfin moi, ça me paraissait original et eux, ça leur plaisait bien.

Jean-François Cornu : C’était reconnu du point de vue de l’Université française ?

Daniel Becquemont : Non, bien sûr que non. Pourtant, c’était en bonne voie, puisque la directrice de Valenciennes m’avait téléphoné : « On obtiendra les crédits pour les déplacements. » C’était la dernière année de mon enseignement, ou l’avant-dernière année. Et puis en plus, je rencontrais justement les gens de Valenciennes à Poitiers. Ils avaient fait des bons films, ils en avaient montré dans les journées auxquelles on avait droit pour les présentations de nos œuvres, avant que l’université de Poitiers mette la main dessus et nous empêche de nous amuser comme on voulait, en nous infligeant des conférences d’Américains qui avaient mal lu Derrida et Deleuze, ou au contraire, qui les avaient trop bien lus. Avec Valenciennes, ça aurait pu marcher, mais je suis parti.

Jean-François Cornu : L’autre très bonne formation francophone se trouve à Bruxelles, à l’ISTI, l’Institut Supérieur de Traduction et d’Interprétation. Pendant les années où tu étais responsable du DESS de Lille, as-tu vu une évolution du profil des étudiants qui avaient envie de suivre cette formation ?

Daniel Becquemont : Une évolution très marquée. Une évolution énorme. Pendant toute la première période et une partie de la seconde, c’étaient des étudiants très versés en histoire du cinéma, passionnés par le cinéma, n’étant pas forcément des traducteurs merveilleux, mais susceptibles de faire des progrès dans la traduction audiovisuelle, justement en comprenant mieux ce qui est, je crois, l’essentiel, c’est-à-dire la traduction du rapport texte/images et pas simplement la traduction du texte. Au fil des années, où on est arrivés jusqu’à cent étudiants se présentant à l’examen d’entrée, c’était une catastrophe, ça nous amenait un boulot épouvantable. C’est là où j’étais tellement furieux que j’ai voulu mettre comme troisième épreuve, non plus une compréhension, mais une dictée comme à l’école primaire, et que ce sont les autorités universitaires qui me l’ont interdit, en me disant : « Tu ne peux pas faire ça pour un DESS. – Je suis désolé ! Les trois quarts ne savent pas écrire le français et sur un sous-titrage lu, une faute d’orthographe, c’est beaucoup plus choquant. » Ils n’ont pas voulu de dictée. Alors, on a remplacé ça par un quizz, dont tu étais responsable, Jean-François.

Samuel Bréan : Ça date de quand ?

Daniel Becquemont : Oh, ça, c’est plutôt à la fin des années 1990.

Jean-François Cornu : Oui. Peut-être au milieu.

Daniel Becquemont : Les étudiants ont évolué en ce sens qu’avec l’afflux d’étudiants de toutes les universités, j’avais comme candidats, très souvent, de très bons traducteurs. Très sûrs d’eux, voire prétentieux, sachant qu’ils étaient de très bons traducteurs, peu versés en cinéma, voire d’une ignorance inquiétante, préférant certainement de Funès à Orson Welles, et pensant qu’ils pouvaient faire une carrière dans un créneau nouveau qui était la traduction audiovisuelle, souvent peu capables de comprendre le rapport texte/images et ne raisonnant qu’en fonction du texte, c’est-à-dire, à mon avis, bons mais incapables de faire des progrès. Voilà, en gros, ce que j’ai constaté comme évolution. Et à la fin, ça m’a énervé.

Entre-temps, nous étions de plus en plus reconnus par l’université elle-même, au moment où, à mon avis, le DESS commençait à péricliter. On a pu leur procurer une salle avec un appareil de télévision pour travailler, ou pour s’entraîner ou pour faire le sous-titrage. Les trois fois où j’ai pénétré dans cette salle, où j’avais quand même moi aussi un bureau, ils étaient en train de regarder des sketches de Bigard, ou des trucs comme ça. C’étaient de très bons traducteurs ! Mais je ne sentais pas le lien d’empathie, parfois conflictuelle d’ailleurs, de l’époque où on pouvait s’engueuler sans conséquence avec les étudiants de la première génération.

Ça, c’est à la fin des années 1990. C’est un mouvement relativement récent. Les premières années, ils étaient enthousiastes à l’idée de découvrir un nouveau métier en rapport avec quelque chose qu’ils aimaient. Les années suivantes, ils savaient qu’ils étaient de bons traducteurs, je ne peux pas le contester d’ailleurs, c’était exact, et ils estimaient qu’on leur devait quelque chose.

Jean-François Cornu : Est-ce qu’une dizaine d’années plus tard, au début des années 2000, tu as remarqué une nouvelle évolution, ou est-ce que ça a continué comme ça ? Par exemple, Samuel Bréan est de la génération à avoir fait le DESS au début des années 2000. Est-ce que là, il y avait encore un autre « profil », en somme ?

Daniel Becquemont : Oui, dans les années 2000, les groupes étaient plus grands, mais il y avait toujours quand même un ou deux passionnés de cinéma dans le groupe. On avait l’impression qu’ils se cachaient, mais on s’apercevait quand même qu’ils étaient là.

Jean-François Cornu : Est-ce que les motivations n’étaient pas aussi de plus en plus liées à un attrait pour les séries télévisées plus que pour le cinéma ?

Samuel Bréan : Non, non, pas encore…

Daniel Becquemont : Non, je pense qu’ils ont été amenés vers la série télévisée, parce que c’était là où trouver du boulot, mais je ne pense pas que le goût actuel, l’engouement actuel pour les séries télévisées a été pour quelque chose.

Samuel Bréan : De fait, nous étions orientés vers la traduction de cinéma, de films, etc. Mais nous, ceux de ma promotion, n’avons pas été tellement amenés à traduire tant de cinéma que ça. On a traduit pour la télévision assez vite. Pas forcément les séries télé. Moi, par exemple, j’ai surtout traduit des émissions de télévision.

Daniel Becquemont : Peut-être que maintenant, la mode de la série télévisée influe sur le choix des étudiants en Master, mais je suis d’accord, ce n’était pas le cas quand je suis parti.

Jean-François Cornu : C’est peut-être plus le cas aujourd’hui ou depuis quelques années, d’autant plus que certaines séries sont de particulièrement bonne qualité au niveau des scénarios et des dialogues.

Daniel Becquemont : Au niveau des dialogues, ça peut être intéressant.

Jean-François Cornu : Comment a évolué le DESS en tant que formation ?

Daniel Becquemont : Vers 1992-1993, tout a été réorganisé d’après les consignes du ministère, d’après les directives de l’Université qui avait l’idée géniale d’en faire un diplôme européen. On m’envoyait des universitaires de divers pays d’Europe, plus intéressés à l’idée de faire un voyage en France que par la traduction audiovisuelle, avec lesquels je devais discuter et qui n’y connaissaient rien. J’ai dit non, je ne veux pas travailler avec eux.

C’était assez tendu, on m’a dit que j’étais puriste, sectaire et conservateur. Je leur ai dit : « Les seuls avec qui je veux travailler pour l’instant, ce sont les Gallois, les Basques et les Flamands. » Ils ont cru que je plaisantais, c’était pourtant vrai. J’ai été obligé de leur dire : « Je suis désolé, c’est sérieux. C’est justement dans ces langues mineures que vous trouvez les meilleures recherches et les meilleurs spécialistes en traduction audiovisuelle. »

Jean-François Cornu : Oui, il y avait un secteur professionnel qui se développait au Pays de Galles, avec la chaîne galloise. Au Pays basque aussi.

Daniel Becquemont : Et ils faisaient du très bon boulot, eux ! C’était avec ce genre de personnes, du point de vue théorique et scientifique, qu’il eût été bon de travailler. Mais l’idée de l’Université, c’était des grandes et prestigieuses universités de grands pays…

Voilà pour les tout débuts du DESS. On peut commencer une certaine filière, tout au moins de bric et de broc, avec un outillage rudimentaire.

Jean-François Cornu : Est-ce qu’on le pourrait aujourd’hui ?

Daniel Becquemont : Je ne pense pas, parce que la société est de plus en plus technicisée, il faut tout de suite des outils performants qui coûtent cher, et on est enserrés dans des règlements. Le règlement le plus épouvantable, ç’a été de nous imposer au moins dix étudiants par promotion.

Jean-François Cornu : C’est intéressant de noter que c’était une imposition de la part du ministère. Parce que, effectivement, les années précédentes, il y en avait cinq ou six maximum.

Daniel Becquemont : Et puis, cette idée du stage obligatoire à tous les niveaux, qui est peut-être une bonne idée au niveau national et général, et encore, j’en doute, parce que ça permet aux entreprises de s’engraisser à peu de frais, mais qui, pour le DESS, a été une catastrophe2Les étudiants n’étaient pratiquement plus payés. Et puis, le métier a aussi changé depuis qu’on peut faire du sous-titrage sur Internet…

Propos recueillis par Samuel Bréan et Jean-François Cornu à Paris, le 21 décembre 2013