Vous avez été nommée pour le prix ATAA de l’Adaptation d’un film en sous-titrage non anglophone. Que représente cette nomination pour vous ?

C’est incroyable d’avoir été nommée pour ce prix ! Je n’en revenais pas que mon travail ait pu être repéré ! En fait, je suis totalement autodidacte dans ce métier. Même sans avoir gagné le prix, cette nomination représente une reconnaissance inespérée de la part de la profession.

Au départ, ma vocation n’était pas de devenir traductrice et je ne me suis jamais sentie légitime. D’autant que j’ai conscience de la difficulté du métier... Mon parcours est avant tout une histoire de rencontres, car longtemps je me suis cherchée professionnellement. Si je suis adaptatrice aujourd’hui, c’est grâce à ceux – notamment des réalisateurs – qui m’ont fait confiance et offert des opportunités.

Parmi ces rencontres, vous comptez le réalisateur Hirokazu Kore-eda, dont vous êtes l’interprète « officielle ». Pouvez-vous nous parler de cette rencontre ?

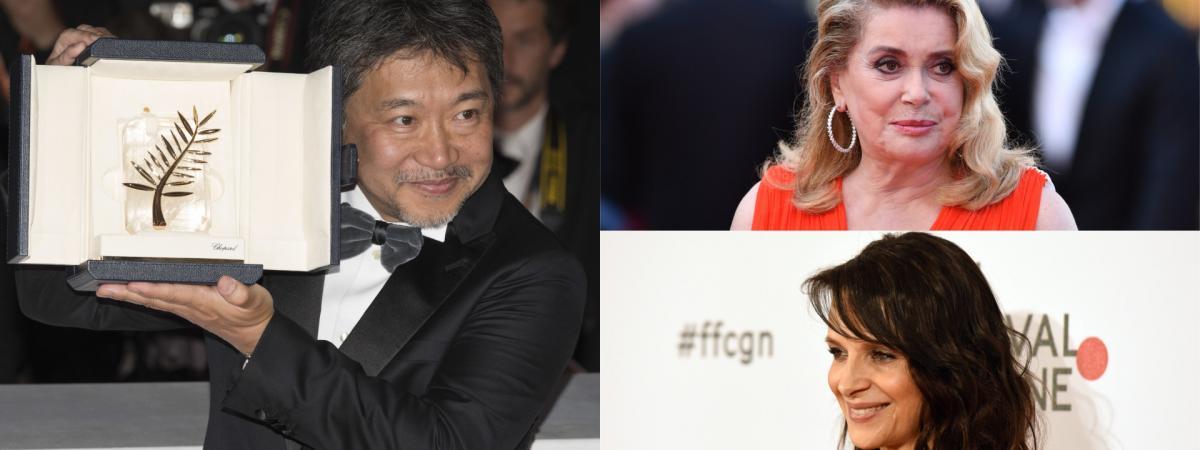

J’ai rencontré Hirokazu Kore-eda pour la première fois, en 2014, au festival de Marrakech. Le festival rendait hommage au cinéma japonais, ce qui avait amené une importante délégation japonaise. Son interprète habituelle n’étant pas disponible, j’ai été sollicitée pour traduire ses interviews. Par la suite, notre collaboration grandissant, il m’a proposé de réaliser les sous-titres de The Third Murder et d’Une Affaire de famille, Palme d’Or à Cannes en 2018.

Au fil des années, nous avons noué une relation de confiance. C’est cette rencontre humaine qui a rendu possible le projet de film La Vérité 1, sa première réalisation occidentale. En effet, Kore-eda ne parle ni anglais, ni français. Grâce à notre solide confiance mutuelle, nous avons senti qu’il était possible de nous lancer. C’est ainsi que j’ai été – pendant un an – la voix de Kore-eda. Parfois, ça m’amuse de dire que j’ai travaillé avec Catherine Deneuve et Juliette Binoche, mais dans les faits, c’était une énorme pression. Je devais retranscrire et transmettre l’esprit du réalisateur. Sur le plateau, mon rôle dépassait le « simple » interprétariat. J’étais davantage une médiatrice, entre diplomatie et respect de la pensée de l’autre.

D’autant qu’au début, l’équipe de tournage et les comédiens – quasi-exclusivement français – étaient inquiets. Nous avons tous beaucoup échangé pour affiner les dialogues. En effet, il y a un gouffre culturel et linguistique entre le Japon et la France. Je devais assumer une responsabilité très importante dans la transmission des informations données et celles comprises. Sans la confiance témoignée par Kore-eda, personne dans l’équipe ne m’aurait accordé le moindre crédit...

Comme vous pouvez l’imaginer, c’était souvent la précipitation sur le plateau. Il fallait répondre vite à toutes les interrogations. Pour gagner du temps, Kore-eda m'incitait à répondre directement aux questions posées selon ce que j'avais personnellement interprété et compris de ses intentions. D’ailleurs, il avait l’habitude de dire en plaisantant : « il vaut mieux une Léa sans Kore-eda qu’un Kore-eda sans Léa. »

Outre le travail sur le plateau, vous avez participé à l’ensemble de l’élaboration de La Vérité.

En effet, notre collaboration a démarré dès les balbutiements, et s’est poursuivie jusqu’à la post-production. J’ai traduit le scénario et ses dizaines de versions. Il faut savoir que Kore-eda réécrit en permanence ses textes, y compris pendant le tournage : en fonction de ce qu’il avait filmé le jour-même, il modifiait les dialogues des séquences du lendemain. Ainsi, le scénario a évolué jusqu’au dernier moment.

Au départ, je réalisais une traduction assez littérale afin de ne pas dénaturer le rythme, la musicalité, l'humour et l'esprit du scénario original. Mais au fil des réécritures, il a fallu déconstruire de nombreuses séquences pour parvenir à une histoire crédible dans un contexte français. Transposées en France, certaines habitudes typiquement japonaises étaient impensables. Pour cette raison, la scène où l’enfant dort encore avec ses parents à l’âge de 7 ans, a dû être modifiée. Ce genre d’adaptation culturelle a occasionné de nombreux changements de scénario, décidés en concertation avec l’équipe française avec qui nous pointions les incohérences.

Pour ce film, j’ai vraiment senti que je faisais partie d’un projet collectif car nous avons tous travaillé en étroite collaboration. Un jour, Kore-eda a même souhaité organiser une lecture d’équipe : les quelque 50 personnes de la production et de l’équipe technique (caméra, décors...) ont chacune été invitées à jouer un rôle. En temps normal, cela n’arrive jamais, mais il tenait à entendre l’avis de tous, du premier assistant au dernier. Ce réalisateur aime travailler collectivement et privilégie une approche horizontale dans ses collaborations. De la même façon, il m’interrogeait souvent sur mon ressenti : « Qu’est-ce que tu en penses ? Toi qui comprends les deux langues. »

Cette méthode atypique a nécessité d’adapter les modes de travail et de s’ajuster. Au début du projet, je me considérais encore comme une débutante. Mais ce film m’a fait comprendre combien mon expérience personnelle et mon parcours de vie m’avaient permis d’être efficace dans ce contexte. Cela a révélé mes qualités humaines de sociabilité et de diplomatie. Ce projet a vraiment marqué un tournant dans ma carrière...

Vous parlez de votre parcours de vie... Quel est-il ? Quelle est justement votre expérience du Japon et de sa culture ?

J’ai vécu 7 ans au Japon de 11 à 18 ans où j’étais, avec mes frère et sœur, scolarisée dans un établissement japonais. Nos parents – et spécifiquement ma mère qui est japonaise – voulaient nous familiariser avec la culture locale. Installés à Hiroshima, une ville de province peu accoutumée aux étrangers, nous avons vécu cette expatriation comme un déracinement. Mon apprentissage du japonais s’est fait brutalement, contre mon gré. Même si nous avons réussi notre intégration, nos débuts ont été difficiles, d’autant que nous étions considérés comme des curiosités du fait de notre métissage. À 18 ans, j’ai décidé de retrouver mes racines et de rentrer en France. Après une remise à niveau en français, j’ai fait valider mon diplôme d’études secondaires japonais pour rentrer en fac d’anglais, mais sans grande conviction.

Sans grande conviction ? Les langues et la traduction ne représentaient pas une voie naturelle pour vous ?

Longtemps j’ai hésité sur le métier à exercer. Comme je le disais, mon parcours est avant tout une histoire de rencontres. Pour commencer, je suis tombée amoureuse d’un fou de cinéma qui m’a transmis sa passion, au point de me réorienter en sociologie du cinéma. Les rencontres se sont poursuivies grâce au Festival des 3 Continents de Nantes 2 : outre mon stage de DEA, j’y ai collaboré comme bénévole. Mon rôle était d’accompagner les invités japonais dans leurs formalités et surtout de traduire les débats après chaque projection. Ensuite, le festival m’a confié l’adaptation de films japonais spécialement traduits pour cet événement. De cette manière, j’ai commencé dans le métier et je me suis fait la main.

Néanmoins, mon diplôme universitaire en poche, j’ai continué à être indécise sur mes choix professionnels. Cinq ans plus tard, la situation a changé quand on m’a proposé une mission d’interprète nécessitant un statut. De cette manière, je me suis vraiment installée comme traductrice. J’ai collaboré avec le festival du film asiatique de Deauville, la Cinémathèque française et le festival du film de Marrakech où j’ai rencontré Kiyoshi Kurosawa. C’était en 2011. Nous nous sommes bien entendus. En fait, on apprécie mon travail d’interprète car ma mémoire me permet de retenir trois minutes de discours sans notes et sans interrompre l’intervenant qui peut ainsi dérouler d’une traite sa pensée. C’est une manière peu académique de travailler, mais cela rend la traduction plus vivante et spontanée.

Après cette première collaboration, Kurosawa m’a sollicitée pour le sous-titrage de sa série Shokuzai devant être diffusée lors d’un festival. Par la suite, mes sous-titres ont été rachetés pour le cinéma quand la série a été distribuée en France. J’ai ainsi pu m’affirmer comme auteure de sous-titres. Et comme c’est un petit milieu, cela m’a permis d’être connue.

Vous consacrez-vous exclusivement à l’adaptation cinématographique ?

J’ai travaillé pour de nombreux réalisateurs, mais je ne peux pas vivre du sous-titrage cinéma. Si je suis chanceuse, j’adapte trois ou quatre long-métrages par an. En début d'année, j'ai davantage de propositions car beaucoup de réalisateurs souhaitent présenter leur film à Cannes. En parallèle, l’interprétariat représente 30% de mon activité. C’est à ce titre que je suis présente tous les ans au festival de Cannes. Enfin, je traduis des mangas papier. C’est mon fonds de roulement...